マイホームの購入

マイホームの購入は人生で最も大きな買い物と言えます。

ローンの支払いなど、住宅購入には色々と負担がかかります。

マイホームを購入する際は「預金」と併せて「住宅ローン」を利用するのが一般的です。

資金がいくら必要か、どのような手続きが必要になるか、事前に調べ、計画的にマイホームを購入しましょう。

購入資金

愛知県の住宅事情

■持ち家比率 58.7% ■共同住宅比率 46.3%

出典:「2014年 フラット35利用者調査」/独立行政法人 住宅金融支援機構

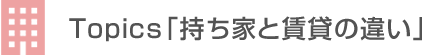

マイホーム購入の流れ

控除と非課税制度

1.住宅借入金等特別控除

居住者が住宅ローンなどを利用してマイホームの新築、取得または増改築などをした場合で、一定要件を満たす時は、その取得などに係る住宅ローンなどの年末残高額などを基として計算した金額を居住の用に供した年分以後の各年分の所得税から控除する「住宅借入金等特別控除」または「特定増築等住宅借入金特別控除」の適用を受けることができます。

また、住宅ローンなどを利用しない場合であっても、居住者が既存住宅について一定要件を満たす住宅耐震改修をした時、バリアフリー改修工事もしくは省エネ改修工事をした時、または認定住宅の新築などをした時は、それぞれの規定により定められた金額をその年分の所得税額から控除する「住宅耐震改修特別控除」、「住宅特定改修特別税額控除」および「認定(長期優良)住宅新築等特別税額控除」の適用を受けることができます。

住宅借入金等特別控除の適用を受けるための手続は、控除を受ける最初の年分と2年目以後の年分とでは異なります。控除を受ける最初の年分は、必要事項を記載した確定申告書に、区分に応じた書類を添付して、納税地(原則として住所地)の所轄税務署長に提出する必要があります。2年目以後の年分は、必要事項を記載した確定申告書に「(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書」のほか、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)を添付して提出すればよいことになっています。

※詳しくは税理士または、所轄の税務署にご確認ください。

2.相続時精算課税と住宅取得等資金の非課税制度

住宅購入資金として両親などから資金の贈与を受けた場合、「相続時精算課税制度」と「住宅取得等資金の非課税制度」という2つの贈与税の特例制度の適用を受けることができます。

① 相続時精算課税制度

<概要>

住宅取得資金準備に際して贈与を受ける場合には、「相続時精算課税制度」あるいは「相続時精算課税選択の特例」のいずれかを選択することができます。いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に清算することを前提に、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を行いやすくするための制度です。贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された相続税から控除されます。(この際、贈与財産は贈与時の価額とします。)また、贈与税が相続税を上回る場合には還付されます。

相続時精算課税を選択しようとする受贈者(お子様・お孫様)は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間(贈与税の申告書の提出期間)に納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などの一定の書類とともに贈与税の申告書に添付して提出することとされています。相続時精算課税は、受贈者(お子様・お孫様)が贈与者(父母または祖父母)ごとに選択できますが、いったん選択すると選択した年以後贈与者が亡くなる時まで継続して適用され、暦年課税に変更することはできません。

※詳しくは税理士または、所轄の税務署にご確認ください。

② 住宅取得等資金の非課税制度

<概要>

直系尊属である両親・祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の金額が非課税となる制度です。この制度は、単独で利用することも相続時精算課税制度と組み合わせて利用することも可能です。

非課税の特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、非課税の特例の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書に計算明細書、戸籍の謄本、住民票の写し、登記事項証明書、新築や取得の契約書の写しなど一定の書類を添付して、納税地の所轄税務署に提出する必要があります。

※詳しくは税理士または、所轄の税務署にご確認ください。

3.省エネ住宅に関する減税制度

省エネ住宅の購入や省エネリフォームにはさまざまな優遇制度があります。

低炭素住宅や長期優良住宅を住宅ローンで購入した場合、最高500万円の所得税控除を受けられ、控除しきれない額は住民税から最高13.65万円控除できます。(一般住宅の場合、最高400万円の所得税控除)

自己資金で購入した場合、最高65万円の所得税控除を受けられます。

※詳しくは税理士または、所轄の税務署にご確認ください。

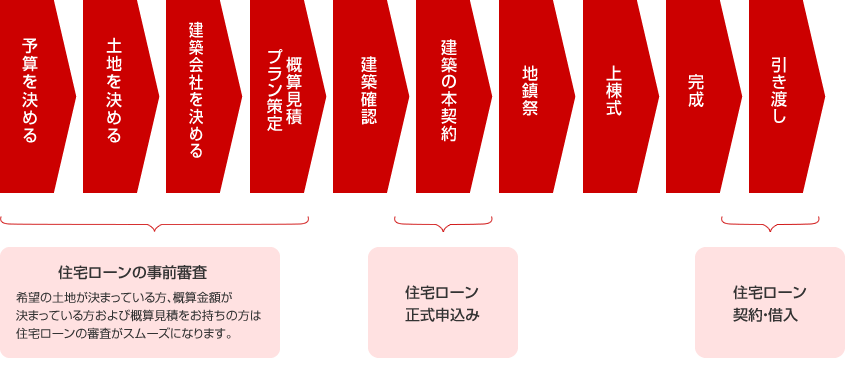

電力自由化

2016年4月から一般のご家庭も「電力自由化」がはじまりました。

1.電力会社を自由に選べる

これまで、一般家庭など低圧で電気の供給を受ける場合、契約できる電力会社は地域ごとに決められていました。

しかし、「電力自由化」により一般家庭でも、複数の電力会社から選べるようになります。

今までの電力会社を選ぶこともそれ以外の小売電気事業者(新電力)を選ぶこともできるようになります。

2.料金プランやサービスを自由に選べる

複数の電力会社から選べるだけでなく、料金プランやサービスも自由に選ぶことができるようになります。

「エネルギーを上手に利用したい」 「生活に合ったサービスを利用したい」といった要望を叶えるプランを自分で選べることができます。お客さまのライフスタイルに合った料金プランの選択肢が広がります。

引越し

マイホーム購入後も仕事での移動や転勤などにより引越しする機会が出てくるかもしれません。事前に引越しの際に必要な書類や手続きについて知っておきましょう。

引越しの際に必要なお手続き

引越しの1週間ほど前からさまざまな手続きが本格化してきます。手続きのスケジュールや必要書類をチェックしておき、ミスなく進めていきましょう。

1

週

間

か

ら

2

週

間

前

に

や

っ

て

お

く

こ

と

市区町村での手続き

■転出・転居届

「転出届」を提出し、「転出証明書」を発行してもらいましょう。手続きは引越しの2週間前から可能なところが多く、その際には印鑑が必要となります。

同じ市区町村内で転居する場合は、「転出届」ではなく、転居後に「転居届」を提出します。

「転出証明書」は、いくつかの手続きで使用するので、大切に保管しましょう。

■国民年金・国民健康保険の手続き

国民年金は住所変更が必要となります。申請時は国民年金手帳を持参しましょう。

転入後の手続きのみで良い場合もあるので、各市区町村でご確認ください。

国民健康保険は、自治体を移動する時点で「資格喪失届」が必要です。申請時は国民健康保険証を持参しましょう。

■印鑑登録の廃止

印鑑登録をしている場合は、廃止の手続きが必要となります。申請時は印鑑登録証を持参しましょう。転出届を出せば、自動的に印鑑登録を廃止してくれるところもありますので、各市区町村でご確認ください。

■その他、福祉・医療・手当関係の手続き

各市区町村の役所で行う手続きには、上記以外にも、乳児医療費助成や児童手当、介護保険、後期高齢者医療費助成などの福祉医療や手当に関する手続きなどがあります。

該当がある場合は、事前に必要書類を確認の上、お手続きを済ませましょう。

■犬の登録変更

鑑札、予防注射済票、印鑑を持参してお手続きをしてください。市区町村によっては、転出時には特別な手続きが不要のところもあるほか、申請先が管轄の保健所になる場合もあるので、事前確認に確認しておきましょう。

郵便物の転送届け

■電気・ガス・水道の手続き

電気・ガス・水道に関しては、現住居での停止手続きと新居での開始手続きの両方が必要になります。ホームページから申請できるので、遅くとも引越し1週間前までには済ませましょう。

また、オートロックの建物などは、ガスの閉栓・開栓時に立ち会いが必要な場合もあるので注意しましょう。

■NHK・衛星放送・ケーブルテレビの契約変更

NHKや衛星放送などの契約変更は、ホームページから手続きが可能です。ケーブルテレビの場合は、現住居での設備撤去や、新居への設備工事の作業が発生する可能性があるので早めに連絡をしましょう。

■各種配達サービスの手続き

新聞や牛乳など定期的な配達サービスを利用している場合も、契約変更の手続きが必要になります。引越しの前後で同じ会社の新聞を購読する場合などは早めに申請しておけば、1日も空くことなく切り替えることができます。

前

日

ま

で

に

や

っ

て

お

く

こ

と

■住所変更手続きが必要なものを確認

銀行などの金融機関や保険会社、クレジットカード会社、携帯電話会社など、まずは住所変更が必要なものを確認しましょう。数が多くなるので、家族ごとに利用しているサービスを確認し、漏れがないように注意しましょう。

■住所変更はホームページでできる場合が多い

住所変更手続きは、ほとんどの場合ホームページから手続きできますが、保険会社は担当者に連絡する必要があることもあります。請求書などの郵送物を転送する手続きが済んでいれば、引越し後の手続きになってしまっても問題ない場合が多いですが、できれば引越し前にまとめて済ませておきましょう。

万一のそなえ

夢のマイホーム、これからの生活が楽しみですね。

でも、忘れてはいけないのが、万一のそなえです。

日本は「地震大国」と呼ばれるほど地震が多い国です。いつ、どこで大きな地震が起きてもおかしくない状況です。

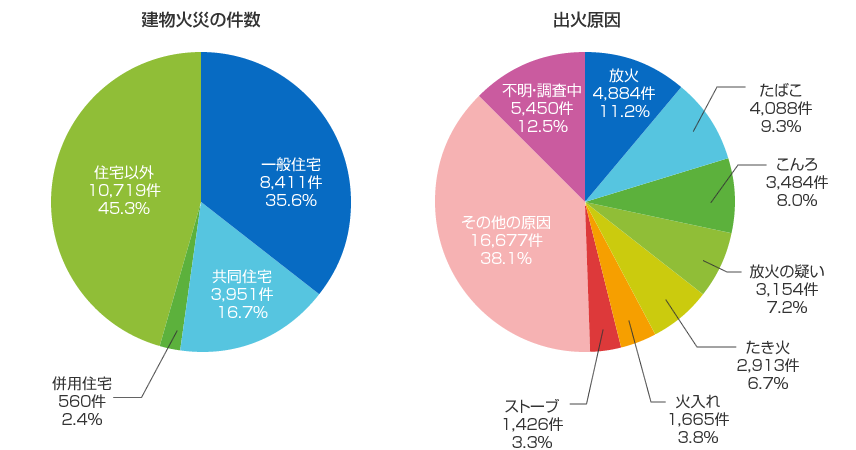

また、建物火災は平成29年の1年間だけで計21,365件発生しており、そのうちの約5割が住宅火災です。気を付けていても大切な我が家が火災に見舞われてしまう可能性がないとは言い切れません。家には預金通帳や印鑑、契約証書など、大切なものがたくさんあります。その保管方法についても、しっかりと考えておきましょう。

いつ起きるか分からない自然災害や火災、空き巣など、もしもの時のための対策をしっかりと考えておきましょう。

日本の地震事情

震度3以上の地震は2015年の1年間だけで計192回発生しています。

| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |

| 地震観測回数 | 147回 | 153回 | 138回 | 131回 | 159回 | 156回 | 131回 | 164回 | 127回 | 164回 | 160回 | 172回 |

| 震度3以上の 地震観測回数 |

15回 | 13回 | 19回 | 10回 | 16回 | 15回 | 15回 | 27回 | 13回 | 17回 | 18回 | 14回 |

| 地震規模の最大 | M5.7 | M6.9 | M5.8 | M6.8 | M8.5 | M6.9 | M6.2 | M5.8 | M5.5 | M5.7 | M7.0 | M5.8 |

出典:「地震情報」/一般財団法人 日本気象協会

東日本大震災の被災状況

■全壊住家数 126,273棟 ■半壊住家数 269,726棟

■一部破損住家数 644,946棟 ■被害数合計 1,040,945棟

出典:「東日本太平洋岸地域のデータ及び被災関係データ」/総務省統計局

日本の火災事情

出典:「平成26年における火災の状況」/総務省消防庁

商品・サービス

愛知県の空き巣事情

■空き巣発生件数 3,676件 ■検挙件数 1,883件

■検挙人数 190人 ■検挙率 51.2%

出典:「平成29年中の犯罪の概況」/愛知県警察

商品・サービス

リフォーム

マイホームを購入し、長く住み続けていると出てくるのが家の修繕・改築の問題です。

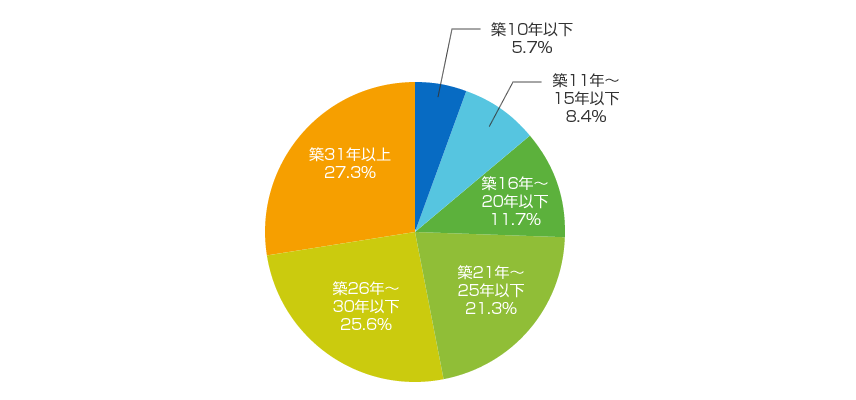

一般的に築何年以上でリフォームが必要になるのでしょうか。

リフォームにはどれくらいの費用が必要になるのでしょうか。

購入前にもう少し先に目を向けて、マイホーム購入の資金と併せてリフォームの資金についても考えてみましょう。

リフォームの周期

リフォームの対象となる住宅は、「築31年以上」が約3割を占めています。

出典:「平成26年 第12回住宅リフォーム実例調査」/一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会

住宅リフォーム費用の平均額

■一戸建て 231万円

出典:「平成29年度 住宅市場動向調査」/国土交通省